2025年11月21(金)―11月27日(木)

12:00-20:00(最終日17:00まで) 会期中無休 入場無料

協力

東京造形大学の写真専攻領域では、自己表現を「研究」という観点から捉えなおすことで、客観性と社会性を獲得することを目指しています。

学生は在学中に各自のテーマを設定し、継続的に研究を行います。

3年生の27名の学生がその成果を学外に向けて広く発表します。

展示内容は、社会的な問題や個人的な関心に基づくもの、映像メディアの拡張を試みるものなど、写真を中心とした多様な作品形態です。

【開催概要】

会期:2025年11月21(金)―11月27日(木)

時間:12:00-20:00(最終日17:00まで)

会期中無休

入場無料

会場:Art Center NEW みなとみらい線 「新高島」駅 B1F

主催:東京造形大学

写真専攻領域担当教員:小平雅尋 門田紘佳

参加学生 27名

関本大地 島袋莉子 横溝岬 石塚徹正 氏家鈴 大嶋美尋 片桐優 川嶋優風 輿石茉実 小塩真白 齊藤氏信 櫻井亮太 関辰之介 髙杉芽生 坪井慶斗 仲田美乃里 永坂葵 奈良璃央葉 樋口愛唯 藤巻志保 堀越和磨 松崎円威志 松宮夢歩 港小菊 南川耕輔 HE XINGYU SHAN TIANXIANG

【お問い合わせ】

写真専攻領域コンタクトフォーム

https://photograph.zokei.ac.jp/contact.html

日時 11月22日(土)

・1回目 12:15から

・2回目 13:00から

定員:各回5名/所要時間45分

対象:中高生、一般

参加者の皆さんと学生が、楽しく会話をしながら展示作品を鑑賞します。

各回5分前に受付にお集まりください。

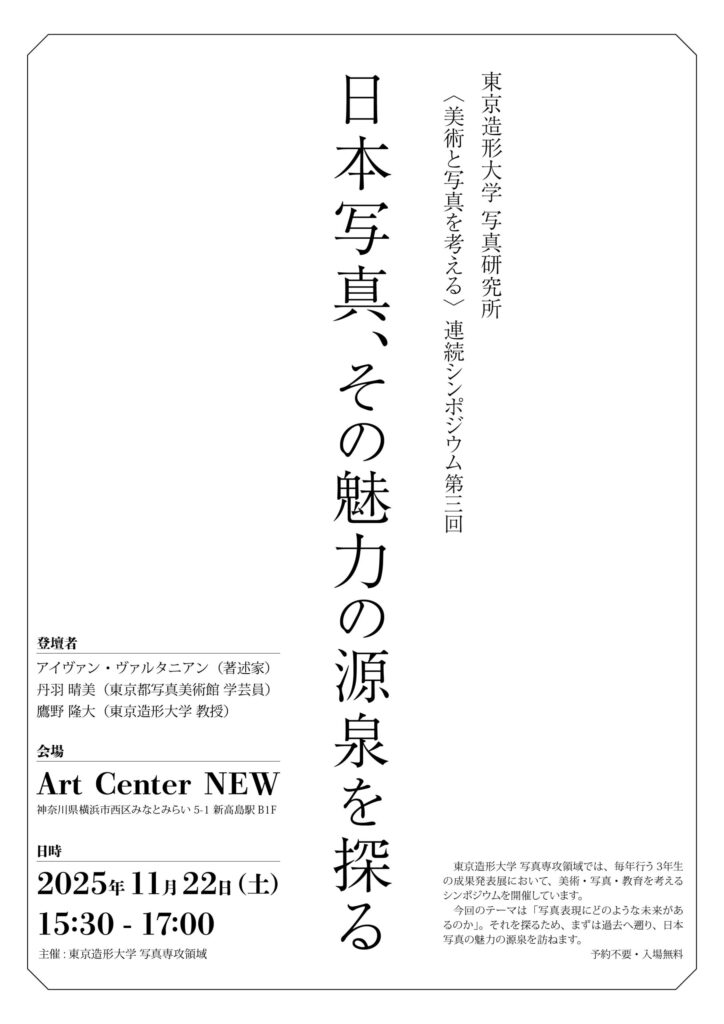

日時 11月22日(土)15:30―17:00

パネラー

・アイヴァン・ヴァルタニアン(著述家)

・丹羽晴美(東京都写真美術館 学芸員)

・鷹野隆大(東京造形大学 教授)

東京造形大学 写真専攻領域では、毎年行う3年生の成果発表展において、美術・写真・教育を考えるシンポジウムを開催しています。今回のテーマは「写真表現にどのような未来があるのか」。それを探るため、まずは過去へ遡り、日本写真の魅力の源泉を訪ねます。

パネラーは、日本写真の魅力を海外に向けて発信し続けてきたNY出身のアイヴァン氏、長年キュレーターとして日本写真と向き合い続けてきた丹羽晴美氏。

シンポジウム企画者・鷹野隆大コメント

ー

美術と写真を考えるシンポジウム、三回目の今回は、写真教育の可能性を日本写真史との関連から考えます。

この問いは、教育現場において学生に写真のことを伝えるときに、写真史との接続が年々難しくなっているという個人的感覚からスタートしています。日本には輝かしい写真の歴史があるにもかかわらず、です。

かつては「写真をやろう」と思ったときには、自ずと過去の写真家の表現に興味が沸いたものです。ところが今では、写真で何かを表現しようとするときに、過去の写真家たちの仕事は、ほとんど参照対象となりません。同じ〈写真〉と言っても、両者の間には深い断絶があるものと思わざるを得ません。

その理由を探るなら、いまや写真は日常の隅々にまで行き渡っています。携帯電話に搭載された高性能カメラで、誰もが手軽に写真を撮り、「常にカメラを持ち歩く」のが当たり前の時代です。ある意味、〈写真を撮る〉ことは〈発話する〉ことと同じくらい身近なこととなっているのではないでしょうか。

ところが、ほんのニ十年ほど前までは、写真を撮るためには、写真専用に造られた機械が必要でした。しかもフィルムを用意し、それを現像・プリントしなければならない等、写真画像を手に入れるまでには、様々な手順を乗り越えなければなりませんでした。写真が誕生した頃に比べれば遥かに手軽になったとはいえ、「写真を撮る」ことは、まだまだ専門技術を持つ特別な人のものだったのです。当然、そこにはある種の〈学び〉が付随していました。

急激なデジタル化がもたらしたのは、この〈学び〉の省略でした。それはある面では、より自由に写真と関わることを可能にしました。典型的なのは、写真を自己表現のための道具とする考えです。いわゆる〈現代美術的〉と称されるものがそれにあたります。しかしその一方で、〈学び〉の背後にあった〈歴史〉も省略することになった、というのが私の考えです。

このシンポジウムでは、パネラーに、日本写真の魅力を海外に向けて発信し続けてきたニューヨーク出身のアイヴァン・ヴァルタニアン氏、写真美術館のキュレーターとして長年日本写真に関わり続けてきた丹羽晴美氏を迎え、過去の写真家たちが「カメラや写真を用いて何を表現してきたのか」を改めて問いながら、これからの写真表現の可能性を探ります。

写真に興味のある方、教育に興味のある方、中学生も高校生も保護者の方も歓迎です。どうぞお気軽にご参加ください。

企画者 鷹野隆大

ー

【シンポジウム登壇者略歴】

アイヴァン・ヴァルタニアン

アメリカ・ニューヨーク出身。著述家、編集者、出版社経営者。30年近く東京を拠点に活動する。主な著作に、日本の写真家の文章を英訳したエッセー集『SettingSun』(Aperture, 2005年 )、日本の写真集史『Japanese Photobooks of the 1960s and ’70s』(Apertureと赤々舎、2009年)、近作に日本のカメラ雑誌の100年を俯瞰する歴史書『JapanesePhotography Magazines: 1880s to 1980s』(Goliga、2023)がある。

丹羽 晴美

東京都写真美術館学芸員事業企画課長。東京生まれ、成蹊大学文学部文化学科卒業後、1990年より同館に在席、東京都現代美術館 (2019-24.3)事業企画課長(2022-24.3)を経て現職。法政大学・学習院女子大学非常勤講師、ドイツ国立ヒルスプリング」(2019)、「杉本博司」(2016)、「須田一政」(2013)、「やなぎみわ」(2009)、「鈴木理策」(2007)、「日本の新進作家 14/10」(2017/2011)他。

鷹野 隆大

東京造形大学写真専攻領域教授。大学では演習授業「理論研究」「地域研究」等を担当。2006年、木村伊兵衛写真賞受賞。2022年、芸術選奨文部科学大臣賞受賞(美術部門)。2025年、東京都写真美術館にて個展『カスババ -この日常を生きのびるために-』開催。現在、同展覧会を広島市現代美術館で開催中。

日時 11月27日(木)13:30―16:30

東京都写真美術館の学芸員 伊藤貴弘氏をゲストに迎え、「写真表現研究」担当教員と共に、一般に公開する形で学生作品の講評会を開催します。