本講座の応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました。ご応募いただいた皆さまには、選考結果をメールにて追ってご連絡いたします。

ー

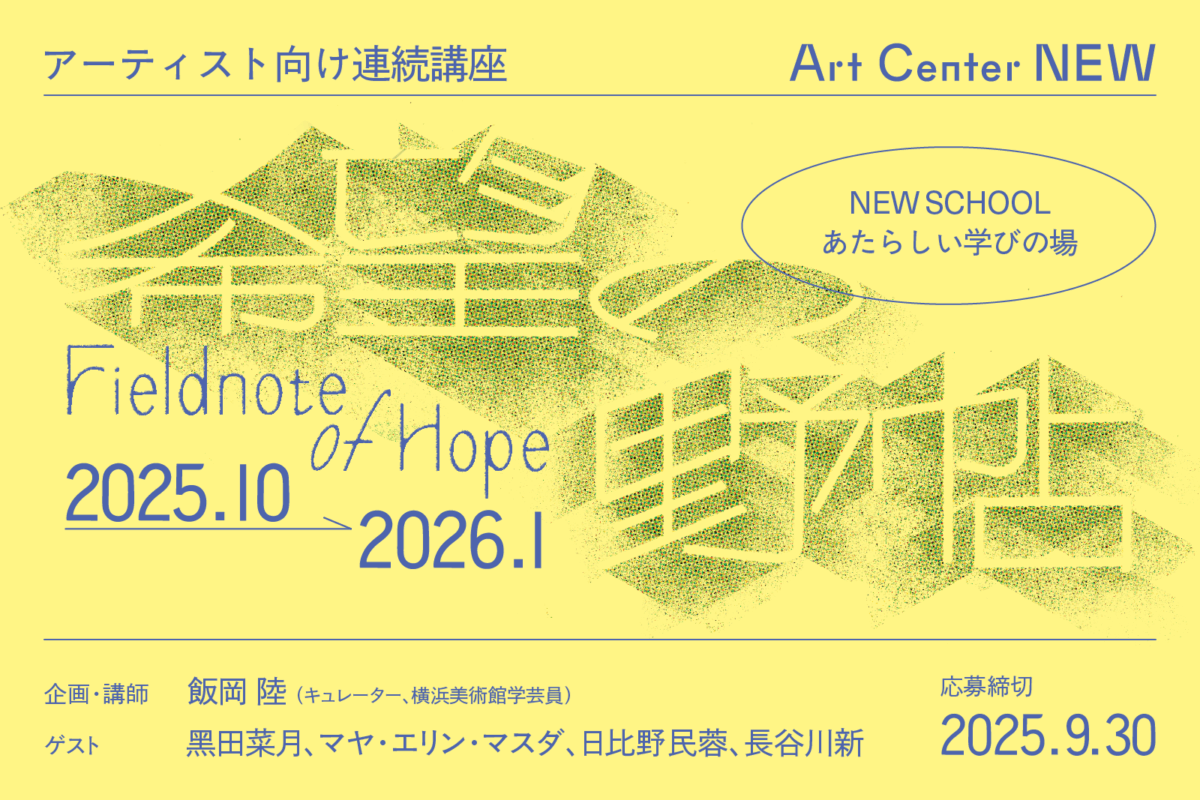

NEW SCHOOLはArt Center NEWで開講する連続講座です。多彩な分野のエキスパートを講師に招き、今学ぶべきテーマのもと、そこに集う人それぞれが新たな自分を発見できる場や機会を共に作り上げて行きます。あたらしい学びの場はあなたの参加を待っています。

ー

このアーティスト向け講座を開講するにあたり、「ポストコロニアル」というテーマを扱ってほしいと依頼を受けました。大事なテーマであることには同意しつつ、それを知識として教えることは、むしろ個々が感じているリアリティを隠してしまうかもしれないと感じました。また、ものを作っているひとやさまざまな表現をしているひとたちにとっても参加しやすいものにしたいと思いました。

なのでここで扱うのは、そうした大きなテーマの手前にあることです。生活の中での機微やアイデアの閃きからその先にある表現にゆっくりとたどり着くこと。身の回りの小さなことから社会的な問いをたぐり寄せること。アイデンティティや自他をこえて、ともに考えること。制作やリサーチにおけるためらいを無視せず、振る舞いに結びつけること。業界の流れや制度からうまく距離をとり、自分なりに実践を続け、ときに枠組みを揺るがせること。時間軸や国境に押しこめずに美術史を捉えること。みなさんがこの時代に表現することに不安をおぼえたり、活動に行き詰まりを感じたとき、どうにか歩みを進められるように、この講座を開きたいと思います。

飯岡 陸(キュレーター、横浜美術館学芸員)

期間:2025年10月〜2026年1月 全6回

講師、企画:飯岡 陸

ゲスト:黑田菜月、マヤ・エリン・マスダ、日比野民蓉、長谷川新

会場:Art Center NEW(横浜市西区みなとみらい5-1 新高島駅地下1階)

受講料:20,000円(学生:15,000円)

定員:15名

※応募者が定員を超えた場合、応募書類をもとに選考を行う可能性があります。

応募方法:本ページ下部の応募フォームより必要事項をご記入、添付の上お申込みください。

応募締め切り:2025年9月30日(火)23:59

10月31日(金)20:00-22:00

イントロダクション

11月14 日(金)20:00-22:00

友だちの写真/鳥の名前を届ける(ゲスト:黑田菜月)

11月28 日(金)20:00-22:00

課題:自作・日常を紐解く

12月5日(金)20:00-22:00

親密さのエコロジー:痛みが他者でなくなるとき(ゲスト:マヤ・エリン・マスダ)

12月20日(土)18:00-20:00

美術史の境界を編み直す(ゲスト:日比野民蓉、長谷川新)

2026年1月9日(金)20:00-22:00

最終課題:それぞれの野帖を並べてみる

応募は締め切りました。

応募フォームより、以下の必要事項をご記入、添付の上お申し込みください。

(応募締切:9月30日23:59)

1.お名前

2.フリガナ

3.電話番号

4.メールアドレス

5.一般or学生

6.所属

7.参加理由、あるいは参加にあたって伝えたいことWEBサイトやポートフォリオ、SNSなどこれまでの活動がわかるもの(10MBまで)

キュレーター、横浜美術館学芸員。森美術館勤務を経て、2024年より現職。森美術館では「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」(2022年)等の展覧会や調査に携わる。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻在学中からキュレーションやアーティストとの協働を始め、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府在学中に「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」(KAYOKOYUKI・駒込倉庫、2016年)などを企画。主な論考に「批評としての《ケア》」(『美術手帖』2022年2月号)があるほか、翻訳アンソロジー『公共なき実践:間-地域のキュラトリアル私研究に向けて』(0-eA、オンライン、2025年)を共編。昌原彫刻ビエンナーレ2024「silent apple」(韓国)にco-thinker of gudeulとして携わる。

リサーチやフィールドワーク、ワークショップなどを交えた映像作品、写真作品を手がける。また、公立動物園の周年企画に携わったり、子育てと制作のあり方を探る座談会を開催したりと、幅広い活動を行っている。個展として「つくりかけラボ13『野鳥観察日和』」(千葉市美術館、千葉、2023)、αMプロジェクト2020–2021『約束の凝集』vol. 3 黑田菜月「写真が始まる」(ギャラリーαM、東京、2021)など、主な近年のグループ展として「日常のコレオ」(東京都現代美術館、2025)、企画も担当した「どうぶつえんの目」(横浜市立金沢動物園、神奈川、2019)、「東京ビエンナーレ 東京の処方箋」(エトワール海渡、東京、2019)などがある。

アーティスト、リサーチャー。ベルリン・東京・ロンドンを拠点に活動。現在ドイツのベルリン芸術大学にてQueer Ecologyを研究。9月よりアイントフォーヘン工科大学の物性美学研究室「Materiality of Care」研究員。近年の個展に「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」(山口情報芸術センター、2025)、「Sleep, Lick, Leak, Deep….」(大和日英基金、イギリス、2024)。主な近年のグループ展に「More Strange Things」(Silent Green、ドイツ、2024)、「ままならなさを生きるからだ Bodies / Multiplicitous」(クマ財団ギャラリー、東京、2023)、「Ground Zero」(京都芸術センター、2023)などがある。

横浜美術館学芸員。国立新美術館を経て、2016年より現職。日本帝国占領下の朝鮮半島で開催された「朝鮮美術展覧会」の日本人画家たちについて学位論文を執筆し、慶應義塾大学大学院美学美術史学専攻修士課程を修了。2010-2011年、ソウル大学大学院人文学科考古美術史学専攻交換留学。国立新美術館での主な担当展に「アーティスト・ファイル2015 隣の部屋―日本と韓国の作家たち」(2015)。2025年12月から横浜美術館で開催予定の「日韓現代美術展」(仮称/韓国国立現代美術館との共催)を準備中。

インディペンデントキュレーター。近年の企画に大和楓個展「シッティング・イン・ザ・タイム」(2025)、西澤諭志個展「1日外出券」(2025、相談所企画)、「奈良・町家の芸術祭はならぁと2023 宇陀松山エリア SEASON2」(2023)、「αM Project 2020-2021 約束の凝集」(2020-21)、などがある。ジュリア・ブライアン=ウィルソン著 『アートワーカーズ 制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(高橋沙也葉・松本理沙・武澤里映・長谷川新訳、フィルムアート社、2024)を共訳。「日本戦後美術」を再検討する「イザナギと呼ばれた時代の美術」を不定期連載(Tokyo Art Beat、2022-24)、姉妹編もゆるゆると始動。権祥海(東京都現代美術館学芸員)とともにコ本やにて「韓国現代美術史レクチャー・シリーズ」を開催(2023-24)。

本講座についてのお問合せは、Art Center NEWのCONTACTページよりお問合せください。